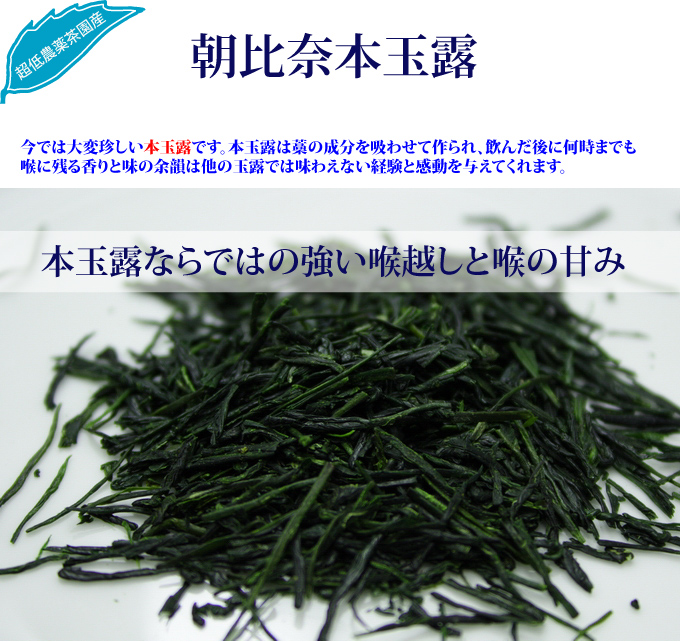

朝比奈玉露

静岡県志太郡岡部町「朝比奈川」の上流で生産された今では大変珍しい本玉露です。

藁で被覆をして作られた本玉露は、藁の成分を吸収することで、他の玉露では味わえない感動と満足感を与えてくれます。

飲んだ後にいつまでも喉に残る香りと味の余韻が特徴的なお茶です。

商品詳細

本玉露と普通の玉露の違いとは?

玉露は茶園を被覆することで作られます。被覆とは、茶園に黒いシートや藁などを掛けることを言います。茶園を被覆すると、日光が遮られ、また、茶園の環境が劇的に変わるために、お茶が独特の香気と味を作り出します。

ただ、被覆の方法の違いによりいろんなお茶が出来ます。

様々ある被覆の方法

- 茶の木に直接被覆をしただけのものは「被せ茶」と呼ばれ、玉露の定義からは外れます。一般には寒冷紗が用いられ、出来上がったお茶はアミノ酸の旨味に富んだお茶になります。注:旨味=美味しいではありません。

- 次に、茶園にフレームを張り巡らせ、寒冷紗を掛けたタイプがあります。このタイプは茶の木と寒冷紗の間、つまりヘッドスペースがふんだんに確保されており、シートが黒いことから茶園の温度が高くなりがちです。

- 最後に、茶園を藁(わら)で上下左右共に囲い込んだのが、本玉露の茶園です。本玉露の場合、お茶の木と藁との隙間を極力狭くします。内部の温度は寒冷紗のタイプよりも低く、収穫時期も遅くにずれ込みます。

藁で被覆をするには、藁のシート(こも)作りに大変な手間がかかるため、今では殆どの農家が止めてしまいました。

本玉露と普通の玉露を飲み比べると、美味しさ、飲んだときの満足度共に雲泥の差であり、決定的な違いが味と香りに生じます。

寒冷紗で被覆した玉露も、藁で被覆した玉露も、アミノ酸由来の旨味という点ではどちらもあまり差がありません。

海苔のような玉露独特の香りという点でも、どちらの玉露もその基準を満たしております。

決定的に違うのは、本玉露の味と香りの奥深さです。本玉露は余韻が長く、濃い後味が感じられます。

中国の言葉を借りるなら、回甘、つまり、喉に何時までも残る甘みと香りが、本玉露は抜群に強いことが特徴です。

何故、このような違いが生じるのでしょうか?

本玉露の優れた品質の秘密は、「藁」にある

本玉露の優れた品質の秘密は、被覆している「藁」にあります。

藁で被覆した場合、雨が降ると、雨は藁をしたたり地面に落ちます。 藁には稲に送るためのミネラル分が大量に蓄積されているため、藁から落ちた水分にはミネラル分が多量に含まれます。

作りたての藁をかむと甘いのは藁に含まれる成分が豊富なためだそうです。

この論理からすると、リサイクルしている藁では目的を完全に果たすことが出来ません。 1年目の藁が最高で、2年目、3年目になるにつれてその効果は低下していくそうです。

本玉露が美味しいのは、地元ではよく知られているのですが、藁で「こも」を編むのは容易な作業ではありません。

藁で作られた被覆は、黒い色の寒冷紗と異なり、被覆室内の温度が上がりません。 このため、茶葉は時間をかけてゆっくりと成長することで、甘みも香りもより濃厚な玉露へと仕上がります。

ところで、本玉露の方が圧倒的に美味しいわけですが、値段は意外にも寒冷紗で被覆した方が高く売れることがあります。

これは日本の茶業界の矛盾点で、早くに収穫されたお茶ほど良い値がつく場合があるためです。中国台湾では品質に基づき値段がつく傾向にあり、この問題は日本のお茶業界の課題でもあります。

玉露は「翡翠の滴」を意味する漢字により構成されております。(玉とは翡翠を指します。)

これまで、お茶が貴重故に玉露と呼ばれるのかと思っておりましたが、この「露」は藁からしたたり落ちる滴を指しているような気がしてなりません。

此方は寒冷紗で被覆された茶園

藁で被覆した伝統的な本玉露の茶園

歴史的背景

静岡県藤枝市岡部町は静岡市の北西に位置し、清流の朝比奈川が町の南北を流れ、その両側を山が囲んでいます。

その岡部町の北部に位置する朝比奈地区は傾斜地が多く、また、山間部特有の気象条件によって、高品質のお茶を産する条件が揃っており、室町時代のころからお茶が生産されています。

朝比奈で玉露の生産が始まったのは、明治の中頃、当初は藁で茶園を覆ったといわれています。 宇治の山本嘉兵衛が玉露を発明したのが1835年のことですから、朝比奈玉露の歴史は比較的新しいと言えるでしょう。

しかし、農家のたゆまぬ努力により、今では、京都の宇治、福岡の八女と並び日本の玉露三大産地の一つに数えられ、香りの高さが特徴となっています。

産地・栽培

本玉露の栽培の特徴はなんと言っても「藁」です。

藁で覆われた茶園は、一見、東南アジアの民家や縄文時代の家を連想するような外観です。 紹介の中でも説明しましたが、藁を覆いに用いた場合、雨が降ると藁をしたたるように水分が地面へ落下します。

藁と言えば「稲の茎」つまり、稲を育て上げるためのミネラル分が多く含まれております。

藁から滴り落ちた水分には大量の、しかも鉄分を中心とする理想とするミネラル分が含まれており、お茶の味は大変深みがあり、余韻の強い味へと変わります。

HOJOでは同地域から「寒冷紗」で被覆をした玉露も仕入れておりました。 寒冷紗とはプラスチック製の黒いシートです。

それだけに、藁の被覆で作られた本玉露を試飲したときは大変驚きました。

お茶を飲んだときに、すっと喉の奥に吸い込まれるような感覚、香りと甘みが何時までも喉に残る感覚は、本玉露ならではだと思います。

藁により被覆が行われた玉露園

玉露の栽培

玉露の栽培では、摘採の数十日前になると、茶園を藁(わら)で覆います。遮光率は初期の7-10日間は65-70%、それ以後は97-98%です。

アミノ酸の一種であるテアニンは、根で生合成され、茎や葉へと運ばれます。

実は葉が日光を吸収することで、テアニンの一部が分解され、カテキンへと生合成されます。従って、遮光をすることで、カテキンの合成が一部阻害されテアニンの含有量は相対的に高まります。

つまり、玉露特有の円やかな味は遮光により形成されます。

また、玉露に特有の青海苔様の香りの主成分は、ジメチルスルフィドという物質ですが、このジメチルスルフィドの前駆物質であるメチルメチオニンスルフォニウムも遮光することで茶葉に蓄積します。

そして、その後の玉露の製造工程で加わる熱によって、分解し、ジメチルスルフィドを生成します。

そして、玉露に特徴的な深い緑色ですが、茶園が被覆されることにより、茶葉は十分な光が吸収できなくなります。

その結果、茶葉は表面積を拡大し、通常よりも更に多い量の葉緑素を作り出すことで、光合成を行おうとします。このため、玉露の葉は深い緑色へと変化していきます。

品種・摘採

藁で被覆が行われている茶園は収穫時期が遅く、例年ですと5月の半ば頃が茶摘みの時期となります。

寒冷紗(黒いシート)で被覆した茶園の場合、茶園の温度が上昇することから、お茶の成長が早くなり収穫時期が早くなります。

日本のお茶市場では早く収穫されたお茶ほど良い値段がつきます。このことが、本来美味しいはずの、本玉露や高い山に位置する茶園を減少させる間接的要因となっております。

藁で被覆された茶園は収穫時期がやや遅く、また、手間がかかっているだけに、収穫も丁寧に手で摘まれます。

お茶摘みというと、1芯2葉と言って、一枚の芽と二枚の若芽が一般的ですが、本来この摘み方だとお茶の香り弱くなります。玉露の場合、1芯3葉にて茶摘みを行います。3枚目の葉は長い間木についているため、それだけ濃い成分を含んでおります。

この摘み方は、烏龍茶・プーアル茶と同じです。基本的に、美味しいお茶を作るには若芽だけでなく、3枚目の葉が必要なのです。

収穫直前の玉露園

被覆されることで色茶葉のが濃くなると言うのが通説ですが、本玉露の場合光が足らなさすぎてやや黄緑色になります。

玉露の製造方法(加工)

玉露の製造方法は、基本的に煎茶と同じです。しかし、玉露用の茶葉は、煎茶のそれと比べて、水分量が多く、組織が柔らかいため、取り扱いには十分な注意が払われています。

原料

-原料の入荷-

集荷された茶葉は、各農家単位で製茶工場へと運び入れます。各生産単位をロット管理することで明確なトレーサビリティーが確立されております。

蒸し

玉露用の生葉は、水分が多く、茶葉が非常に繊細故、蒸しは煎茶より短い時間(約20秒)となっています。 高温の蒸気を短時間で万遍なく与える事で、茶葉はさらっとした感じに仕上がり、結露水により濡れることがありません。

冷却

蒸すことで熱を持った茶葉を、冷却し同時に茶葉に含まれる水分を飛ばします。敏速に湿熱を除去することで、二次的な熱劣化を防ぎます。

粗揉(そじゅう)

熱風中で茶葉を攪拌することで能率よく乾燥し、揉みながら茶葉に形をつけていきます。粗揉以降、精揉工程まで「揉む」=圧力をかける工程が続きますが、茶葉が脆いため、煎茶製造の時よりも弱い圧力で操作を行います。

揉捻(じゅうねん)

唯一熱を用いない工程です。茶葉に荷重を加えながら円形運動をし、茶葉の水分を均一に分散させます。茶葉を揉むことで摩擦熱が発生するため、定期的に茶葉をもみほぐすことで、熱を発散させます。

中揉(ちゅうじゅう)

回転式の乾燥機を用い、茶葉を軽く揉みながら乾燥を進め、水分を均一にしつつ、茶葉をよりながら細かくしていきます。

精揉(せいじゅう)

直線的な前後の動きと円を描く様な横の動きにより針のような、「より」を作り上げます。この工程により、玉露特有の光沢を出し、香味を発揚させます。一本一本が黒光りし、硬く良くしまっていることが重要です。

乾燥

精揉を終えた茶葉はまだ水分を含んでいるため、乾燥することで水分を5%程度まで落とします。こうして乾燥が終わった茶を「荒茶」と呼びます。

火入れ(一部の玉露のみ)

精揉を終えた茶葉はまだ水分を含んでいるため、乾燥することで水分を5%程度まで落とします。こうして乾燥が終わった茶を「荒茶」と呼びます。

火入れの目的は以下の2つです。

- 荒茶を乾燥して貯蔵に耐えられるような低水分にする。

- 加熱することで茶の香りを高め、香味を向上させる。

各製茶会社は通常荒茶を原料茶葉として購入し、この荒茶を各社、独自の方法で火を入れることで、オリジナルの香り味に仕上げます。

こうして出来上がったオリジナルの火入れ茶を複数ブレンドすることにより、製茶会社オリジナルの「仕上げ茶」が完成します。

ただし、玉露はその香りを殺さないために、ほとんど火入れはおこないません。

オプションを選択